Aunque desafortunadamente nuestras cárceles no comparten aquel encanto que relataba Bécquer desde el Monasterio de Veruela donde convalecía de sus afecciones espiratorias, viene muy a colación como figura retórica, pues cabe decir que, contadas excepciones, las únicas cartas escritas de puño y letra que recorren nuestra geografía son las que proceden de las celdas que compartimentan nuestras prisiones.

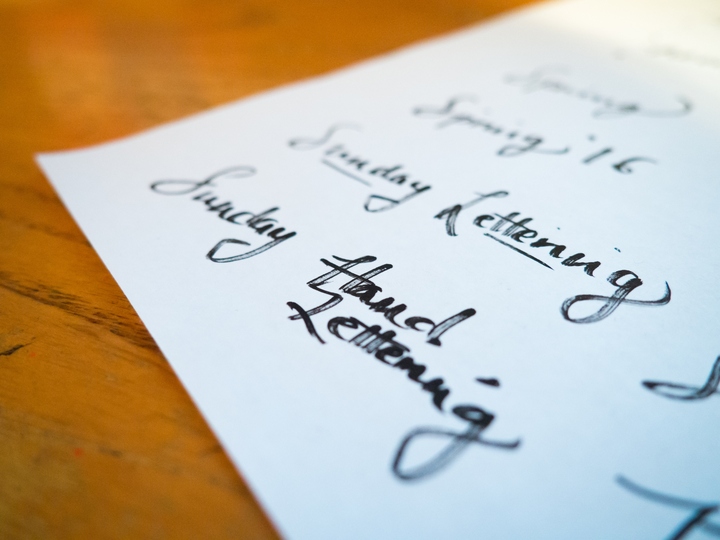

En tiempos donde reina la hegemonía de la tecnología y los medios electrónicos priman la inmediatez, la acción-reacción, la rapidez de los 280 caracteres y la exposición que confieren las redes sociales, las cartas manuscritas suponen el último reducto de una época. No solo van a un ritmo lento y silencioso, sino que requieren la concurrencia de varios intermediarios para que lleguen a su destino. Y así como el timbre de la voz es genuino, también la escritura es un acto exclusivo de cada individuo.

Sin ánimo de ser exhaustiva, labor de la que daría buena cuenta una pericial grafológica (o grafopatológica), en lo concerniente a la psicología criminal, hay elementos de la escritura que ayudan a desvelar el fuero interno del preso, sus rasgos de personalidad e, incluso, su intencionalidad:

Parámetros como el orden de las líneas, la distribución de espacios (una distribución desigual evidencia falta de control e impulsividad) o los espacios en blanco (refieren ansiedad e incertidumbre), los márgenes (el izquierdo, influencia del pasado o traumas vividos; y el derecho, la proyección hacia el futuro), la dimensión de las letras (tamaño grande denota sentimiento de inferioridad), o el espacio entre ellas (la importancia de lo externo respecto al propio bienestar), la forma, inclinación, direccionalidad o presión con que se ha escrito, permiten dibujar un perfil psicológico con implicaciones jurídicas, más allá de lo que sustentan sus palabras y sus propios actos.

En otro orden de cosas, más personal y desprovisto de connotación legal, escribir una carta requiere un ejercicio de introspección para ordenar las ideas que se quieren transmitir y elegir las palabras apropiadas para comunicarlas, exige un espacio íntimo, un mínimo sosiego y alguna dosis de dedicación. Escribir ayuda a conferir estructura interna a los pensamientos y a proyectar desde dentro aquello que se desea realizar. Tiene cariz terapéutico.

Como una reveladora foto fija, en la grafía de una carta manuscrita aflora la impronta, la marca genuina de quien la envía, más allá de su formación académica o su capacitación profesional. Es una primera y certera aproximación a quien nos habla con palabras escritas.

Una carta de amor o de rabia, de exigencias penitenciarias o denuncias de derechos conculcados; una carta a una esposa añorada o a un marido despreciado, a un hermano vilipendiado o una hija desconocida; una carta a la novia del módulo contiguo o a ese interno que despierta empatía; la que se envía a una madre o un padre heridos, a la juez de vigilancia penitenciaria o al abogado del turno de oficio, incluso a la víctima pidiendo perdón o incurriendo en quebrantamiento o en nueva incriminación… implica algo más.

Porque más allá de ese objetivo visible o del destinatario a quien se dirige, encierra un profundo propósito: me comunico para ser visto, para seguir perteneciendo, aunque ahora esté apartado o me sienta excluido. Es la manera que encuentro de hacerme presente y perdurar en el tiempo. Una carta expresa una vocación de permanencia, tal como sostenía Edward Sheffield en “Animales nocturnos” (2016): escribir “es una forma de mantener vivas las cosas… si las escribo, vivirán para siempre”.

En esencia, el ámbito penitenciario no difiere en absoluto del que se vive extramuros: te escribo para que no te olvides de mí, para que recuerdes que estoy aquí.